Wem nützt der Ruf nach Abtreibungs-Statistiken?

Auf den ersten Blick klingt es vernünftig. Erst auf den zweiten Blick erkennt man den Trick hinter dem ständigen Ruf nach Abtreibungsstatistiken: „Würden wir die Motive der Frauen kennen, könnten wir helfen.“

Aber wir kennen doch ohnehin die Gründe, warum sich Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden: Ungewollte Schwangerschaften kommen zum falschen Zeitpunkt/in schwierigen Familienverhältnissen/in unlösbaren Konfliktsituationen etc. Jede Frau kann beurteilen, ob sie in der Lage ist, ein Kind ins Leben zu begleiten – oder eben nicht. Keine Frau macht sich die Entscheidung leicht. Seit Einführung der Fristenlösung im Jahr 1975 kommt es in Österreich jährlich zu rund 30.000 legalen Schwangerschaftsabbrüchen.[1]

Doch der immer wieder gehörte Ruf nach Statistiken, „ohne die wir leider leider nicht helfen können“, ist ein Vorwand. Möglichkeiten zur Reduktion ungewollter Schwangerschaften sind seit langem bekannt, wurden aber in Österreich bisher kaum umgesetzt. So erhebt sich die Frage, was durch eine offizielle Abtreibungsstatistik erreicht werden könnte oder soll. Tatsächlich scheint es weniger darum zu gehen, Frauen eine möglicherweise schwierige Entscheidung für die Beendigung einer ungewollten Schwangerschaft zu ersparen, als vielmehr das Bestreben, die Bevölkerungszahlen anzuheben. Jedes Land will „stark“ sein – nicht erst seit heute!

Auch in der Vergangenheit gabs keine Abbruchstatistiken, lediglich Schätzungen. Eine Zahl aus dem Jahr 1954: „Der Wiener Bürgermeister verlas kürzlich in der Stadtverordnetenversammlung einen Sachverständigenbericht, nach dem die Zahl der Abtreibungen in Osterreich jährlich 300 000 bis 400 000 beträgt bei nur 100 000 Lebendgeburten.“[2]

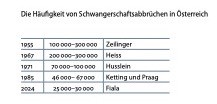

Im Jahr 1955 sagte der Rechtsanwalt und Österreichische Nationalrats-Abgeordnete Gustav Zeilinger: „Da an jeder [illegalen] Abtreibung etwa drei Personen beteiligt sind, begehen in Österreich rund 600.000 Personen im Jahr ein Verbrechen. Das bedeutet, dass in neun Jahren das ganze Bundesvolk - mit Ausnahme der Kinder - dieses Verbrechen begeht.“[3]

Laut dem Pharmakologen Franz Theodor Brücke im selben Jahr „gelangten Fachleute durch statistische Beobachtungen in Spitälern zur Erkenntnis, dass vielfach auf eine Lebendgeburt zehn Abtreibungen kommen.“[4],[5] (Heute hat sich dieses Verhältnis beinahe umgekehrt: auf 1 Abtreibung kommen etwa 3 Lebendgeburten.)

Im Jahr 1982 versuchte eine Untersuchung, Informationen mit Hilfe von Selbstausfüll-Fragebögen zu erhalten. Er funktionierte nicht: „Jede Frau hatte […] die Anzahl der Schwangerschaften und für jede Schwangerschaft die Art des Ausgangs (Lebendgeburt, Totgeburt, Fehlgeburt, Schwangerschaftsabbruch), die Dauer der Schwangerschaft und das Datum des Schwangerschaftsendes einzutragen. […] Auf diese Weise hoffte man auch die Schwangerschaftsabbrüche zu erheben. Dieses Ziel wurde offensichtlich nicht erreicht, da nach diesen Angaben nur zwischen ein und zwei Prozent der Schwangerschaften abgebrochen worden wären.“[6] Das wären etwa 1-2.000 Abbrüche pro Jahr. Eine wissenschaftliche Schätzung aus der gleichen Zeit sagt hingegen: „67.000 Eingriffe müssen als einigermaßen genaues Minimum betrachtet werden“.[7]

Warum konnte und kann es gar keine „echten“ Statistiken geben?

Zum einen würde es gegen die ärztliche Schweigepflicht verstossen, „wodurch die Vertrauensstellung des Arztes gegenüber der Patientin geschädigt [würde]“.[8] Zum zweiten wäre das System überfordert gewesen. Dazu eine Aussage aus dem Jahr 1951: „Über höhere Weisung zeigen wir überhaupt keinen Abortus mehr an, nur dann wenn Lebensgefahr vorliegt. Ansonsten müssten wir täglich 20 Anzeigen erstatten.“[9] Und heute? Da die Krankenkassen den Schwangerschaftsabbruch nicht bezahlen, gibt es keine entsprechenden Statistiken.

Vor der Fristenlösung kam es wegen des strengen Verbotes als „Ausweichlösung“ häufig zur Tötung des ungewollten Kindes unmittelbar nach dessen Geburt – auch hier sind die Zahlen naturgemäß nicht erfassbar.[10] Und schließlich sind Selbstmorde ungewollt schwangerer Mädchen und Frauen zu nennen, die keine Möglichkeit eines (verbotenen) Schwangerschaftsabbruchs oder keine Aussicht auf Heirat hatten. Das Statistische Taschenbuch der Stadt Wien spricht von 536 Selbstmorden im Jahr 1959 gegenüber 490 im Jahr davor, davon knapp die Hälfte von Frauen. Die Zahl der Selbstmordversuche betrug 1959 insgesamt 1135; hier dominierten die Frauen.[11] Sie nahmen Gift, legten sich vor den Zug, sprangen in den Brunnen oder ›gingen ins Wasser‹.[12] Dazu kommen noch diejenigen Fälle, bei denen „die Mutter an den Folgen des Eingriffs gestorben ist“, eine Gruppe, die immer übersehen wurde, wie der Wiener Strafverteidiger Ernst Jahoda schrieb.[13]

Auch vermeintlich clevere Tricks der Gesetzgeber funktionieren nicht, zum Beispiel in Deutschland: Dort müssen Frauen ihren Wunsch nach einem Schwangerschaftsabbruch im vorgeschriebenen „Beratungsgespräch“ begründen. Dieser Zwang führt dazu, dass sich viele Frauen zuvor bei ihren Freundinnen nach den „richtigen“ Antworten erkundigen, um möglichst rasch aus der unwürdigen und in keiner Weise hilfreichen Situation herauszukommen.

Auch das Ausweichen in Länder, in denen der Schwangerschaftsabbruch leichter zugänglich ist, z.B. Holland, lässt sich nicht statistisch erfassen.

Die Antibabypille: Verspielte Chance

Mit der Einführung der ‚Pille‘ als erstem wirksamem Verhütungsmittel Anfang der 1960er-Jahre hätte die Zahl der Abtreibungen rasch sinken können, jedoch wurde sie anfangs nur verheirateten Frauen mit mindestens zwei Kindern „gewährt“. Im Jahr 1967 schätzte der Grazer Gynäkologe Herbert Heiss die jährliche Zahl von Abtreibungen in Österreich daher immer noch auf 200.000 bis 300.000.[14],[15]

Erst als die Pille häufiger verschrieben und auch für Unverheiratete zugänglich wurde, lässt sich ein relevanter Abwärtstrend erkennen: So bezifferte Hugo Husslein, Vorstand der 2. Universitäts-Frauenklinik Wien, die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 1971 auf ungefähr 70.000 bis 100.000,[16] „was Jahre nach der Einführung der Pille eine durchaus glaubhafte Relation zu den vorhergegangenen Schätzungen darstellt“.[17]

Aber nicht nur in der Ärzteschaft gab es anfangs Zurückhaltung gegenüber der Pille, bekanntlich dauerte auch die Entscheidung der katholischen Kirche lange Zeit – und führte schließlich zu einer Ablehnung.[18] In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass der österreichische Kardinal König ein Befürworter der Pille war und die vatikanische Ablehnung für falsch hielt.[19] So wie er dachten die allermeisten Theologen.

Seit einigen Jahren verliert die Pille wieder an Popularität, denn Ideologen, „Aufklärer“ und andere Besserwisser schüren die Hormon-Angst, ohne sich mit den wissenschaftlichen Tatsachen zu beschäftigen.

Um Frauen zu helfen, brauchts keine Statistiken.

Das wissen PolitikerInnen und religiöse AktivistInnen ohnehin, doch mit dem Ruf nach offiziellen Statistiken lassen sich die gesundheitspolitischen Maßnahmen hinausschieben, mit deren Hilfe die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche wirksam gesenkt werden könnte: Etwa durch Kostenübernahme für Verhütungsmittel inklusive der ‚Pille danach‘ durch die Krankenkassen.[20] Denn besonders für die sehr wirksamen Methoden fallen alle Kosten (300-600€) am Beginn an. Und da diese in Österreich nicht von der Krankenkasse bezahlt werden und somit erfahrungsgemäß meist die Frauen dafür aufkommen müssen (obwohl ja auch Männer an der Schwangerschaft beteiligt sind), hängt ihre Verfügbarkeit auch von sozialen, lokalen/regionalen und weltanschaulichen Parametern innerhalb der Gesundheitsversorgung ab.

Auch der Aufklärungsunterricht müsste dringend auf wissenschaftliche Grundlagen gestellt werden: Denn Jugendliche im sexuellen Experimentierstadium sollten sichere Verhütungsmittel anwenden, statt ihnen die vielerseits gelobten aber in Wahrheit nicht sehr verlässlichen Kondome schmackhaft zu machen. Oft liegt es an den Lehrpersonen, die von ihrer eigenen Situation als Erwachsene in einer festen Beziehung ausgehen.

Eine weitere ‚Schraube‘, an der gedreht werden müsste, um Frauen die Erfahrung einer ungewollten Schwangerschaft zu ersparen, wäre die Freigabe des Sperma-Einfrierens zur Propagierung der Vasektomie. Derzeit muss eine medizinische Indikation vorliegen (z.B. Krebs), die Zahl der Anbieter ist sehr beschränkt und das Einfrieren ist mit jährlich ca. 500 € teuer.

Und schließlich würde die vollständige Herausnahme des Schwangerschaftsabbruches aus dem Strafgesetzbuch (von 1975) dem aktuellen medizinischen Stand entsprechen. Frauen könnten medikamentöse Mittel für den frühen Schwangerschaftsabbruch selbständig online bestellen, ohne sich strafbar zu machen. Das kann derzeit mit Gefängnis bis zu einem Jahr geahndet werden.

Wie man Frauen wirklich helfen kann – wenn man will

Einige positive Maßnahmen wurden bereits eingeführt, aber viel zu wenig bekannt gemacht. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit der Anonymen Geburt in jedem Krankenhaus oder die Abgabe des im häuslichen Umfeld Neugeborenen in einer Babyklappe (beides in Österreich seit 2001 möglich), sowie die Freigabe zur Adoption.

Hilfen wie der umfassende Ausbau von Kleinkindbetreuungen, sowie organisatorische und finanzielle Unterstützung berufstätiger Mütter wären dem angestrebten Ziel der höheren Geburtenzahlen zwar förderlich, würden aber ungleich mehr öffentliche finanzielle Mittel und organisatorischen Aufwand erfordern und – last but not least – mit den weltanschaulichen Überzeugungen derer kollidieren, die einen möglichst tiefen Einblick des Staates in private Aspekte anstreben.

[1] Ein (ambulanter) Abbruch kostet je nach Anbieter (bzw. Bundesland) und Methode zwischen 350 und 650 Euro.

[2] Tagesgeschichtliche Notizen, Münchener Medizinische Wochenschrift 4 v. 22. 1. 1954.

[3] Abg. Zeilinger im Budgetausschuss, APA 1 182 v. 25. 11. 1955

[4] Austria Presse Agentur (=APA) Ressort Innenpolitik (=ii oder i) 11. 3. 1955: Prof. Brücke bei seinem Vortrag vor dem Katholischen Bildungswerk.

[5] Geburten im Jahr 1955: 108.575, http://wko.at/statistik/Extranet/Langzeit/Blang/Blang-geburten.pdf (Zugriff: 4. 5. 2023)

[6] Alois Haslinger: Uneheliche Geburten in Österreich. Historische und regionale Muster, Demographische Informationen, 1982, (1982), pp. 2-34.

[7] Ketting, Praag: Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich, 1985, Tübinger Reihe 5, ISBN 3922 686 66 4

[8] Tagesgeschichtliche Notizen, Münchener Medizinische Wochenschrift v. 15. 7. 1918, 804.

[9] LG für Strafsachen Leoben, Steiermärkisches Landesarchiv Graz, Vr 865/51, Gutachten von Prim. A. Stingl v. 10. 10. 1951. Die Stadt Leoben hatte zu diesem Zeitpunkt 35.653 Einwohner.

[10] Susanne Krejsa MacManus, Christian Fiala: Babyleichen im Gebüsch: Schmerzliche Lehren aus der Vergangenheit, Medical Tribune, 17. Februar 2020

[11] APA i 91 vom 2. Juni 1960.

[12] Zum Vergleich: Im Jahr 2022 töteten sich in Wien 3 Frauen unter 24 Jahren und 10 Frauen zwischen 25 und 44 Jahren. Keine davon durch Ertrinken.

[13] Ernst Jahoda: § 144 StG oder Kampf der Vermehrung? Wien, 1947, 21.

[14] Herbert Heiss, Abortsituation in Europa und den außereuropäischen Ländern, Stuttgart, 1967, 129.

[15] Geburten im Jahr 1967: 127.404.

[16] Geburten im Jahr 1971: 108.510.

[17] Kurt Steyrer am 11. Mai 1977 (Nationalrat XIV. GP 55. Sitzung), https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XIV/NRSITZ/NRSITZ_00055/imfname_109803.pdf (Zugriff: 4. 5. 2023).

[18] Siehe dazu Susanne Krejsa MacManus, Christian Fiala: Der Detektiv der fruchtbaren Tage, 2016, 213ff.

[19] Johannes Huber: Pers. Mitt. vom 25. Juli 2024.

[20] Österr. Verhütungsreport, www.verhuetungsreport.at